地方への移住を考えている20~30代の独身者・夫婦・子育て世帯の皆さんにとって、「地域おこし協力隊」という制度は魅力的な選択肢かもしれません。

地域おこし協力隊は、地方自治体が都市部から人材を受け入れ、地域の活性化に取り組んでもらう国の制度です。

本記事では、この制度の概要やメリット・デメリット、そして任期中・任期後の生活や収入の実情まで、経験者のエピソードを交えながら詳しく解説します。

応募前にチェックすべきポイントや自治体ごとの違い、さらに地方移住を後押しする支援制度・サービスも紹介しますので、地方移住への一歩を踏み出す参考にしてください。

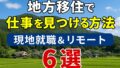

地域おこし協力隊の制度概要

地域おこし協力隊は、2009年度に総務省が開始した地方創生制度です。

都市地域に住む人が過疎化など課題を抱える地方自治体へ住民票を移して移住し、自治体から委嘱を受けて1~3年間地域活動に従事します。

たとえば農業支援や特産品の開発、観光PR、住民の生活支援、空き家対策など、地域の課題解決や町おこしのため幅広いミッションがあります。

活動内容は自治体によってさまざまですが、共通する目的は地域を元気にし、移住者がその地域に定住することです。

地域おこし協力隊では、農林水産業など一次産業への従事も代表的な活動の一つです。

例えば耕作放棄地を開墾して農作物づくりを手伝ったり、新規就農に挑戦する隊員もいます。

ほかにも、シャッター商店街の賑わいを取り戻すイベント企画や、地域の名産品を全国にPRするマーケティング支援、限界集落での高齢者の見守り・生活サポートまで、

各地で様々なプロジェクトが展開されています。

自治体ごとに募集される協力隊のミッションは千差万別なので、自分に合った分野で活躍できる機会があるでしょう。

制度の利用者は年々増加しており、

令和5年度(2023年)時点で全国に約7,200人の協力隊員が活動しています。

政府は令和8年までに1万人規模に拡大する目標を掲げており、地方への移住促進策としても注目されています。

協力隊員は最長3年の任期を終えた後、

その地域に定住して地域おこしを継続することが期待されています。

実際、直近5年間で任期を終えた隊員の約7割が任期後も移住先に定住しており、地域で起業するケースも多く報告されています。

地域おこし協力隊になるための基本的な条件は「現在都市部に住んでいること」です。

今住んでいる地域と同じ自治体の協力隊には応募できず、都市圏から地方への移住が必須となります(※細かな住所要件は自治体により異なります)。

資格や特別な経験は不要ですが、募集自治体によっては年齢制限(「概ね20歳以上~」など)や求めるスキル条件が設定される場合もあります。

移住先での新しいチャレンジに意欲があり、地域に溶け込む意思のある人であれば、年齢や経歴に関係なく挑戦できる制度と言えるでしょう。

地域おこし協力隊のメリット

地域おこし協力隊には、地方移住を安心してスタートできる魅力がたくさんあります。主なメリットを見てみましょう。

メリット①:生活基盤(仕事・住まい)が確保される安心感

協力隊員に採用されると任期中の収入が保証され、

自治体から住居支援(住宅の提供や家賃補助)も受けられるため、

安心して移住生活を始められます。

地方移住で一番のハードルである「仕事と住まい」の心配が軽減されるのは大きなメリットです。

実際に多くの自治体が家賃補助や公営住宅の提供、活動用の車両貸与などのサポートを用意しており、これにより移住者は生活の不安なく地域活動に専念できます。

メリット②:一定の収入を得ながら地方でチャレンジできる:

協力隊は地方で暮らしつつ定期収入を得られる珍しい仕事です。

収入がある程度確保されていることで、

生計を立てつつ自分の興味あるプロジェクトに取り組むことができます。

たとえば「将来は地方で起業したい」「地域ビジネスを学びたい」という人にとって、

協力隊の任期中は挑戦と準備の期間に充てることができるでしょう。

任期後の独立支援制度を設ける自治体も多く、

将来のキャリアや可能性を広げるチャンスにもなります。

メリット③:地域に深く溶け込み、人脈を築ける

協力隊として活動することで、地域住民や他の移住者、自治体職員など多様な人々と出会い、絆を築けるのも魅力です。

地元の祭りや行事に参加したり、

日々の活動を通じて顔見知りが増えていくことで、都会では得られない濃密な人間関係が育まれます。

**「地域の一員」**として受け入れられる経験は、大きなやりがいと充実感につながります。

将来的にその地域に定住するにしても、

別の土地へ移るにしても、ここで築いたネットワークや経験は財産になるでしょう。

メリット④:地域貢献のやりがいと自己成長

自分の力で地域課題の解決に挑む経験は、大きなやりがいがあります。

過疎化や高齢化といった日本各地の課題に真正面から向き合うことで、社会貢献の手応えを感じられるでしょう。

例えば、

「地元特産の野菜を使った新商品の開発に協力し、売上が向上した」

「地域の子どもたちに勉強を教え、進学率向上に寄与した」など、

成果が目に見える形で地域の役に立てるのは協力隊ならではの醍醐味です。

また、未知の環境での挑戦は自身の成長機会にもなります。

都会での当たり前が通用しない中で工夫する力や、

世代・背景が異なる人と協働するコミュニケーション力など、

協力隊を通じて得られるスキルや視野の広がりは、今後の人生に大いにプラスとなるでしょう。

メリット⑤:家族にも嬉しい環境変化:(夫婦・子育て世帯の場合)

地方ならではのゆったりとした暮らしや自然環境は、

家族にも良い影響をもたらします。

例えば小さなお子さんがいる家庭なら、

広い庭で遊んだり地域の人に見守られたりと、

のびのび子育てができるでしょう。

協力隊員として移住することで地域からも歓迎されやすく、近所の方が子育てを手伝ってくれたり、新鮮な野菜をおすそ分けしてくれたりといった温かい交流も生まれがちです。

都会の便利さと引き換えに、家族で豊かな田舎暮らしを体験できる点も大きなメリットと言えます。

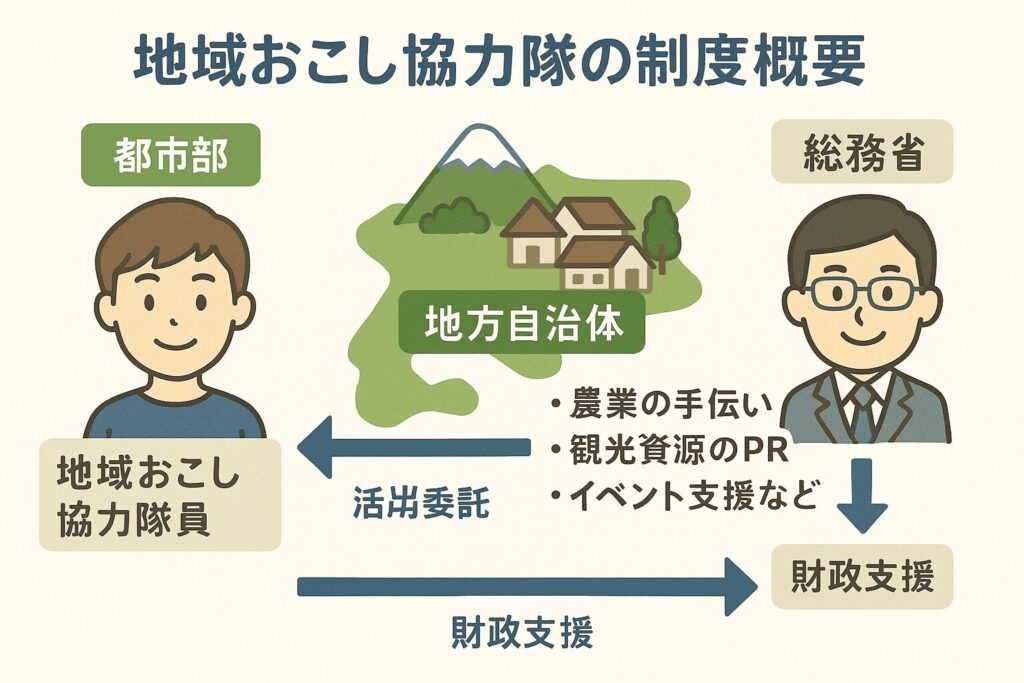

地域おこし協力隊のデメリット・注意点

一方で、地域おこし協力隊には注意すべき点やデメリットも存在します。理想と現実のギャップを理解し、対策を考えておくことが大切です。

デメリット①:収入が高くない・貯金はあまり望めない

協力隊の報酬はあくまで地域おこし活動のための報償費であり、都市部の企業勤務のような高給ではありません。

月給ベースで見ると約16万~23万円程度が多く、平均すると17~20万円前後です。

豪華な暮らしや貯蓄をどんどん増やすことは難しく、生活費に充てると手元に残るお金は多くないでしょう。

また退職金もありませんし、将来に向けた資金作りは自助努力が必要です。

ボーナスも自治体によって有無が異なり、

支給されてもごく少額の場合がほとんどです。

このため「お金儲け」というより経験や地域貢献を重視する意識で臨む必要があります。

デメリット②:任期が限定されており将来の不安が残る

協力隊の任期は最長3年(自治体によっては最長5年に延長可の場合も)と期限付きです。

任期満了後にそのまま雇用が継続されるわけではないため、任期後の生活設計が課題になります。

理想は現地で起業したり就職先を見つけて定住することですが、それが叶わない場合は別の道を探さねばなりません。

任期中から次のキャリアを意識して準備しておかないと、

収入源が途絶えて慌てる可能性があります。

実際には多くの自治体が任期後の定住支援策を用意していますが、最終的には自分自身で道を切り開く覚悟が必要です。

デメリット③:希望する活動ができないリスクもある

地域おこし協力隊の募集内容を見て「これがやりたい!」と応募しても、実際に赴任してみると自分が思い描いていた役割と違ったというケースもあります。

例えば「イベント企画で地域を盛り上げたい」と思っていたのに、

実際は事務作業や雑用が多かったり、

逆に「もっと自由にやっていい」と言われ手探りになったり。

受け入れ体制が未整備な自治体では、

ミッションがあいまいなまま赴任して戸惑う隊員もいるようです。

中にはせっかくのスキルが生かされず、

ただ集落を見回るだけの日々になってしまったという声や、

積極的に企画を提案しても地元から否定され続け、

何もできないまま任期が終わったという人もいます。

このように理想通りにはいかない現実もあり得ることを念頭に置きましょう。

デメリット④:地域環境や人間関係への適応が必要

生まれ育った都市とは異なる土地で生活を始めるのは想像以上に大変です。

特に過疎の村や離島など、生活インフラや買い物環境が不便な場所もあります。

車がないと移動できなかったり、

病院や学校が遠かったりと、不自由さを感じる場面もあるでしょう。

また、地域の慣習や人付き合いにも最初は戸惑うかもしれません。

地域に溶け込めず孤立してしまう隊員もゼロではありません。

都会のプライバシー感覚との違いに驚くこともあるでしょう。

しかしこれは裏を返せば、

積極的なコミュニケーションと地元理解の努力で乗り越えられる部分でもあります。

先入観を捨て、現地の生活様式に歩み寄る姿勢が大切です。

デメリット⑤:副業・兼業に制約がある場合がある

協力隊員の雇用形態は自治体によって異なり、

大きく分けて

自治体の会計年度任用職員(公務員待遇)になるケースと、

個人事業主(業務委託)として契約するケースがあります。

公務員型の場合、原則副業は禁止(または制限)される自治体もあり、任期中に自由に副収入を得ることが難しいことがあります。

一方、個人事業主型であれば副業は自由ですが、その分社会保険の自己負担が増えるなどリスクも伴います。

副業不可だと任期中に起業準備のための事業を始めづらいデメリットもあります。

自分の働き方に合った契約形態か、応募前によく確認するようにしましょう。

以上のように、協力隊にはメリットだけでなく現実的な課題も存在します。ただし、これらは事前の心構えと準備で対処可能なことも多いです。次章では、実際の生活と収入のリアルをさらに詳しく見てみましょう。

地域おこし協力隊員の任期中の生活・収入の実態

実際に協力隊員になると、どのような生活を送り、収入はどれくらいなのでしょうか。

ここでは任期中のリアルな暮らしについて解説します。

● 給与・待遇面について

先述の通り、協力隊員の月々の給与は地域によって異なりますが、おおむね手取り16~23万円前後に収まることが多いです。

標準的には月額17~20万円程度が平均的な報酬水準で、これとは別に活動に必要な経費(車両燃料費や消耗品購入、研修費等)が支給されます。

自治体と隊員が雇用契約を結ぶ形が一般的なため、

給与は毎月自治体から支払われ、社会保険(健康保険・年金)にも加入できます。

ボーナスに関しては、会計年度任用職員として採用される場合に年2回程度の賞与が支給される自治体もあります(支給額は予算の範囲内でそれほど高くありませんが)。

一方、個人事業主型で委託契約の隊員はボーナスは基本ありません。

いずれにせよ、協力隊の収入は生活費を賄うことはできますが、贅沢をする余裕はあまりない水準と言えます。

● 住居・生活コストについて

多くの自治体では、協力隊員の住まいについて家賃補助を出したり、空き家を改修して無償または安価で貸与してくれるなどの支援があります。

中には「任期中の住宅は家賃無料」という自治体もあり、生活コストを大きく抑えることができます。

光熱費や日用品代などは自己負担ですが、

田舎では野菜をもらったり自給自足したりできる場面も多く、食費が都会暮らしより安くつくこともあるようです。

車が必需品の地域では公用車や活動用に車両貸与してもらえるケースもあり、移動にかかる初期負担を減らせます。

総じて、地方は家賃や物価が都市部より低めのため、

収入は多くなくても生活自体は成り立ちやすいと言えるでしょう。

逆にコンビニや娯楽施設が近くになく衝動買いの機会が減る分、出費が抑えられるという声もあります。

● 1日のスケジュールについて

協力隊員の働き方はフルタイムが基本ですが、活動内容によって柔軟です。

一般的な平日は朝出勤して役場に顔を出し、午前中は地域巡回や打ち合わせ、午後は担当プロジェクトの作業やイベント準備、といった流れでしょう。

自治体職員の一員として朝礼や定例会議に参加する場合もあれば、

逆に一人で自由に活動計画を進めることが求められる場合もあります。

夜間や週末に地域の会合や祭りがあれば参加し、

代休を平日に取ることもあります。

比較的自分でスケジュールを組みやすく、

「平日昼間に役場の人と打合せ、夕方以降は移住者向けSNS発信の作業を自宅で行う」

というように、自由度高く働けている隊員もいます。

とはいえ任期開始当初は勝手がわからず手探りになりがちなので、上司となる担当課職員や先輩隊員に相談しながら、だんだんとペースをつかんでいくことになるでしょう。

● 地域での暮らしについて

地方での生活は、都市と比べてゆったりしています。

通勤ラッシュとは無縁で、朝は鳥の声とともに目覚め、

満天の星空を眺めながら夜を過ごす——

そんな自然豊かな暮らしに心癒やされる隊員も多いです。

住民同士の距離が近く、スーパーで買い物をすれば顔見知りのお年寄りに話しかけられる、といったあたたかい人間味を日々感じられるでしょう。

地域によっては方言が飛び交い最初は理解に苦労するかもしれませんが、慣れてくると自分も方言で挨拶できるようになったりして、

それも楽しさの一つです。

娯楽施設が少ない分、趣味に没頭する時間が増えたり、自然の中で子どもと遊んだりと、スローライフを満喫できます。

ただし冬場に雪深い地域では雪かき必須だったり、

虫が多い環境に戸惑ったりと、都会にはなかった苦労もあります。

それでも、「不便さを楽しむ」くらいの前向きさがあれば、地方生活ならではの豊かさを味わえるでしょう。

● 人間関係・地域参加について

協力隊員は“よそ者”として地域に飛び込む形になりますが、

多くの場合、自治体職員や地元の方々が温かく迎え入れてくれます。

赴任直後は自治体が紹介してくれる形で各種団体の集まりに顔を出し、自己紹介まわりをすることもあります。

最初は緊張しますが、「都会から若い人が来てくれた」

と期待を持って接してくれる住民も多く、

笑顔で挨拶し積極的に話を聞くことで信頼関係が築かれていきます。

半面、「若いと言っても都会の人でしょ」と距離を置かれる場合や、前任者との比較をされる場合もあるかもしれません。

そんな時は焦らず誠実に活動実績を積み重ねましょう。

月日が経てば必ず理解者・協力者が増えていきます。また、他地域の協力隊員との交流も刺激になります。

SNSや研修会で知り合った全国の協力隊ネットワークは心強く、情報交換や悩み相談ができる仲間ができるのは大きな支えです。

以上が、協力隊任期中のおおまかな生活像です。

収入面では決して裕福ではありませんが、自治体のサポートも得ながら質素でも充実した田舎暮らしを送っている人が多いようです。

では、任期を終えた後の生活はどうなるのでしょうか?

次に任期後のキャリアと収入の実情を見てみましょう。

任期満了後のキャリア・生活はどうなる?〜協力隊の「その後」

協力隊のゴールは任期後にその地域へ定住・定着することです。

総務省も「協力隊員が任期終了後も地域に定住し、地域活性化に継続して寄与すること」を制度の目的に掲げています。

現実としても、任期満了後にそのまま現地に残る隊員の割合は高く、約7割に達するとの調査結果があります。

中には「協力隊OB/OGの定住率が8~9割」という高成果を上げている地域もあるほどで、そうした地域では元隊員が起こした新たな企業が次々誕生するといった成功事例も報告されています。

任期後の進路として代表的なのは、現地で就職するか起業するかの二択です。

自治体や地域の第三セクターが有望な隊員を嘱託職員などとして継続雇用するケース、地元企業やNPOが正社員として採用するケースがあります。

また、協力隊で培った人脈やアイデアを生かして**起業(創業)**する人も少なくありません。

カフェやゲストハウスを開業したり、

農業法人を立ち上げたり、

移住相談のコーディネーターになったりと、

その内容は様々です。

国や自治体も元隊員の起業支援に力を入れており、起業準備や資金調達に対する助成金を用意している自治体も多いです。

例えば自治体によっては「協力隊OBが創業する場合、上限○百万円の補助金」など手厚いサポートを組み合わせ、スムーズな定住につなげようとしています。

一方で、任期後に残念ながら地域を離れる人もいます。

定住しなかった約3割の隊員は、他の地域の協力隊募集に再チャレンジしたり、都市部へ戻って民間企業に転職したりと、それぞれ新たな道へ進みます。

中には「協力隊として別の土地でもう一度活動したい」と“渡り鳥”のように複数地域で協力隊を経験する強者もいます。

都市部に戻る場合でも、

協力隊時代の経験を評価されて地方創生関連の企業や団体に就職**するケースも見られます。

「地域ビジネスの知見が買われ、地方進出を狙う企業に転職できた」といった例もあり、協力隊経験がキャリアのユニークな強みになることもあるのです。

任期後に定住・起業するにせよ、他所へ移るにせよ、大切なのは任期中から任期後を見据えて準備することです。

town.sobetsu.lg.jpでも述べられているように、「自分がやりたいことと求められることのギャップ」や「任期後の生活設計」は協力隊参加前から意識しておくべきポイントです。

具体的には、任期中に地域の人脈をさらに広げておく、

興味ある分野の現地起業家に弟子入りして学ぶ、

将来やりたい事業の種を小さく始めてみる、

移住者向けの支援制度(補助金や助成金)を調べて計画に織り込む、

などが考えられます。

幸い、協力隊の任期中は収入があり生活も安定していますから、その間に次のステップの土台作りをしておくことが成功のカギと言えるでしょう。

受け入れ自治体側も、隊員が定住しやすいよう活動後半には起業セミナーを開催したり、地元企業とマッチングする面談会を開いたりとサポートを強めています。

ぜひそうした機会は積極的に活用し、自分の将来像を具体化させていってください。

応募前に確認すべきポイント(自治体による違いも要チェック)

地域おこし協力隊への応募を検討するにあたり、事前に確認しておくべき事項をまとめました。

協力隊の募集内容や待遇は自治体ごとに大きく異なるため、自分に合った地域・募集を見極めることが大切です。

以下のポイントをチェックして、後悔のない選択をしましょう。

募集内容(ミッション)と求められるスキルの確認

まず応募先の自治体が提示する活動内容をよく読みましょう。

農業支援なのか、観光PRなのか、起業型なのかで、日々の仕事内容や必要なスキルは変わります。

募集要項に加え、過去の協力隊員の事例紹介や受け入れ担当者の話も参考に、自分のやりたいこと・活かせる経験とミッションの方向性が合致しているか確認してください。

「ざっくり地域活性化」としか書かれていない場合は、

遠慮せず自治体担当者に具体的な業務イメージを問い合わせましょう。

応募前に疑問点をクリアにしておくことが、ミスマッチ防止に有効です。

待遇・サポート体制(給与・福利厚生・住宅等)の確認

報酬額や手当の内容は自治体ごとに異なります。

月給はいくらか、賞与は出るのか、勤務形態はフルタイムかパートタイムか、社会保険の扱いはどうか、といった基本条件をチェックしましょう。

また住居の支援についても重要です。

家賃補助の有無や貸与住宅の条件(間取り・築年数・場所など)、引越費用の補助があるかなども確認ポイントです。

車両や作業道具の貸与、通信機器の支給、研修の機会など、

自治体によって用意されているサポートは様々です。

公式HPや募集要項に載っていない情報もありますので、気になる点は担当窓口に直接問い合わせて明らかにしておきましょう。

雇用形態と副業可否の確認

自治体によって、協力隊員を会計年度任用職員(有期公務員)として雇用するか、個人委託契約にするかが異なります。

それによって、副業・アルバイトの可否や社会保険の加入状況、税金の扱いも変わります。

「任期中に副業NG」となると収入を増やせないだけでなく、任期後の起業準備もしづらくなります。

一方、「自由だが手厚い社会保障はない」場合は

自分で保険や年金を負担する必要があります。

それぞれメリット・デメリットがありますので、自分のライフプランに合った雇用形態かどうか、応募前に必ず確認してください。

迷う場合は担当者に

「副業はできますか?」「OBはどんな進路を取っていますか?」と聞いてみると良いでしょう。

地域の生活環境の把握

実際に暮らす地域の環境も事前によく調べましょう。

気候(豪雪地帯か台風が多いか等)、

交通の便(車必須か、バスや電車はあるか)、

買い物施設や病院・学校などのインフラ状況は、

家族で移住するなら特に重要です。

子育て世帯なら、保育園・幼稚園の空き状況や小中学校の教育環境、医療体制も確認しておきたいポイントです。

田舎ならではの不便さに自分たち家族が耐えられそうか、逆に自然豊かな環境で得られるメリットがそれを上回るか、イメージしてみましょう。

また地域コミュニティの雰囲気(移住者がすでに何人かいるのか、受け入れに積極的な土地柄か)もできれば知っておくと安心です。

過去の隊員の活動実績・定着状況

応募先自治体で過去に協力隊を受け入れた実績があるなら、

そのOB/OGがどうなっているか調べてみましょう。

自治体の公式サイトや広報誌にインタビュー記事が掲載されていたり、SNSで発信している元隊員がいるかもしれません。

過去の隊員が全員任期後に去っているような場合、

何らかの課題がある可能性もあります。

逆に複数人が定住し事業を起こしているようなら、

受け入れ体制やフォローが手厚いことが期待できます。

自治体によって協力隊に力を入れる熱量は異なるので、その温度感を掴む意味でもOBの足跡をチェックしてみると良いでしょう。

可能であれば担当者に「前任者は今どうされていますか?」と質問し、反応を見るのも一つの手です。

応募条件・選考プロセスの確認

基本的なことですが、

応募資格(年齢・住所要件・運転免許の有無・経験分野など)を満たしているか再確認しましょう。

自治体によっては「年齢○歳以下限定」「ITスキルのある方歓迎」など条件が記載されています。

書類選考→面接という流れは一般的な転職活動と同じですが、自治体によっては数回の面接や現地訪問を課す場合もあります。

募集締切や着任時期もチェックして、スケジュールに無理がないよう計画しましょう。

応募書類には履歴書やレポート提出が必要なこともありますので、早めに準備を進めることをおすすめします。

お試し移住・現地見学の活用

「百聞は一見に如かず」です。応募前に現地を訪れてみる機会があれば積極的に活用しましょう。

最近は多くの自治体が、協力隊志望者向けに短期滞在体験プログラムや移住ツアーを用意しています。

数日~1週間ほど実際に地域に滞在し、

先輩隊員や住民と交流できる貴重なチャンスです。

現地の空気を吸い、そこで暮らす自分をリアルにイメージすることで、不安の解消にもつながります。

オンライン説明会や個別相談会を開催している自治体もありますので、可能な限り参加して生の情報を集めましょう。

「ちょっと手間だな」と感じるかもしれませんが、移住は人生の大きな転機です。

後悔しないためにも事前リサーチと現地体験は念入りに行ってください。

以上のポイントを押さえて準備すれば、協力隊応募後のミスマッチも減らせ、スムーズに移住生活へ入っていけるはずです。

それでは次に、実際に協力隊として地方移住を経験した筆者(仮)の体験談エピソードをご紹介します。

協力隊経験者の体験談:28歳、家族で地方移住し協力隊になった話

✅ 家族で長野の山あいへ移住する決意

私は28歳のとき、妻と幼い娘を連れて東京から長野県の山あいの町に移住し、地域おこし協力隊員として3年間活動しました。

もともとは東京のIT企業で働いていましたが、都会の忙しない生活に疲れたこと、自然豊かな環境で子育てしたい気持ちが強まり、移住を決意。

ちょうど「移住定住促進と農業担い手支援」をテーマに募集していた長野県○○町の協力隊に応募し、面接で地元の方の熱意に触れて「ここで頑張りたい」と家族で決断しました。

✅ 1年目:模索の日々と地域との最初の出会い

- 着任初日、役場の企画課の先輩に「ようこそ!何でも聞いてね」と声をかけてもらい、不安が少し和らぎました。

- しかし現場に出ると、農家訪問では警戒されたり、住民説明会では厳しい意見をもらったりと、思うようにいかない日々。

それでも毎朝のゴミ拾い活動を地道に続け、地域のイベントや祭りにも積極的に参加。

「頑張ってるね」「飲んでいけ!」と声をかけてもらえるようになり、少しずつ“よそ者”から“○○町の一員”へと溶け込んでいく実感を得られました。

✅ 2年目以降:挑戦と手応えの日々

- 地元の若手農家と協力して、地元野菜を使った加工品プロジェクトを立ち上げ。

- 私はWEBマーケティング担当としてオンラインショップとSNSを運営。

最初は売れない日が続きましたが、半年後には月商○十万円を達成!

地元のお母さん方に「嬉しい悲鳴だよ!」と言ってもらえた時は、心から嬉しかったです。

さらに、

- 空き家を活用した移住体験住宅の運営にも携わり、

- 首都圏から体験に来たご夫婦に「移住がリアルに感じられた」と喜ばれました。

自分も空き家バンクを通じて築80年の古民家に住み、薪ストーブを囲む家族の時間に幸せを感じるようになりました。

✅ 3年目:任期満了と“定住”という新たな選択

任期終了後も「この町で暮らし続けたい」と考えていた私に、ありがたいことに地元農産加工会社の新規事業ポジションが紹介されました。

- 給与は協力隊時代と同程度

- 妻はリモートワークで在宅収入

- 娘は地元の保育園で友達と方言で笑い合う日々

「この選択は間違ってなかった」と心から思いました。

✅ 地域おこし協力隊で得たことと、伝えたいこと

協力隊に応募する前は、

「田舎で本当に暮らせるのか?」「家族に無理をさせないか?」と悩みました。

でも、一歩踏み出したことで人生が変わったと断言できます。

- 困難もあったけど、すべてが自分の糧になった

- 自然の中で、地域の人と共に暮らす豊かさを実感できた

- 何より、家族と「ゆとりある時間」を過ごせる幸せを感じられるようになった

💬 迷っているあなたへ

もし今、「地方で暮らしてみたいけど不安で踏み出せない」と思っているなら…

ぜひ、地域おこし協力隊という選択肢を検討してみてください。

私のように、新しい土地で“第二の人生”を築くことができるかもしれません。

移住を支援する制度やサービスの紹介

地方移住や協力隊参加を検討する際に、ぜひ知っておきたい支援制度や便利なサービスをいくつか紹介します。上手に活用して、移住のハードルをさらに下げましょう。

💰 地方創生移住支援金(移住支援金)

東京圏から地方へ移住して就業または起業する人を対象に、自治体が支給する支援金制度です。

- 例:東京23区から地方に移住し、地元企業に就職した場合

- 単身:最大60万円 / 世帯:最大100万円

- 子ども(18歳未満)を帯同すると加算あり

- 地域おこし協力隊でも、要件を満たせば対象になる場合があります(自治体による)

👉 自治体ごとに金額や条件が異なるので、移住先の市区町村サイト or 総務省のchisou.go.jpをチェックしておきましょう。

まとまった支援金は、引越し費用や新生活の立ち上げ資金として大きな助けになります。

🚚 引越しサービスの活用術

遠距離引越しはコストと手間がかかるので、プロの力を上手に使うのがコツ。

- 早めに複数社へ見積もり依頼をして、価格やサービスを比較

- 荷物が少なければ「単身パック」、多ければ「積み切りプラン」など柔軟に選択

- 不用品は早めに処分・売却して、荷物を減らしてコスト削減

- 家電はリースや地元での購入も検討するとラク

※協力隊によっては、自治体が引越し費用を一部補助してくれるケースもあります。

👉 募集要項は必ず確認しておきましょう!

🔍 求人紹介サイト・相談サービスの活用

協力隊の応募や地方での仕事探しには、専門のマッチングサービスが便利です。

- 【JOIN】https://www.iju-join.jp/(総務省公式:全国の協力隊情報が見られる)

- 【SMOUT】https://smout.jp(移住支援型の民間マッチングサービス)

- 各都道府県が運営するUIターン転職支援サイト(例:「長野県 UIターン 就職支援」など)

その他にも、

- **移住相談窓口(移住相談センター)**では、仕事・住まい・生活の不安を一括サポート

- 最近ではオンライン相談対応OKな自治体も増加中

👉 協力隊の任期後の就職先探しにも使えるので、早めにチェックしておくと安心です。

🏠 空き家バンクの活用法

空き家バンク=自治体が運営する、空き家と移住希望者をつなぐ公的マッチングサービス。

- 利用無料で、登録物件は家賃・購入費用ともにかなりリーズナブル

- 中には「月家賃1万円以下」「リフォーム補助付き」のお得な物件も!

- 任期後の定住先や、起業用の物件探しにも活用できる

実際に筆者も、空き家バンクで築80年の古民家に出会い、DIY改修をしながら快適に暮らしています。

👉 掲載物件は入れ替わりが早いため、こまめなチェックと早めの見学予約がコツです。

- 全国の空き家バンクまとめ:

以上の制度・サービスを上手に活用すれば、移住準備から移住後の生活までぐっと楽になります。資金面の不安や情報不足を補い、背中を押してくれる存在として、ぜひ活用を検討してみてください。

まとめ:この記事をおすすめしたいターゲット像

最後に、本記事の内容が特に参考になるであろうターゲット読者像をまとめます。当てはまる方は、ぜひ地域おこし協力隊への一歩を検討してみてください。

- 地方移住に興味がありつつ、収入面の不安で踏み出せない20~30代の社会人(独身でも夫婦でも)

→ 協力隊なら給与を得ながら移住できるので安心です。 - 自然豊かな環境で子育てをしたいと考えている若い子育て世帯

→ 協力隊制度を利用すれば、仕事と住まいを確保しつつ家族で田舎暮らしを始められます。 - 都会の働き方に疲れ、自分の力で地域に貢献するやりがいを求めている人

→ 協力隊の活動を通じて、社会貢献の充実感と新たなキャリアの可能性を見出せるでしょう。 - いずれ地方で起業や第二のキャリアを築きたいと考えている人

→ 協力隊の任期中はネットワーク作りや市場調査の好機です。起業支援策も活用して夢に近づけます。 - 実家は地方だが地元以外の地域で新しい挑戦をしたいUターン・Iターン希望者

→ 協力隊は全国各地で募集しているので、縁もゆかりもない土地でも受け入れてもらいやすいです。

以上のような方々にとって、地域おこし協力隊は地方移住への現実的かつ魅力的なルートとなりえます。

迷っているなら、ぜひ一度具体的な募集情報をチェックしてみてください。

まとめ:次に読むべき関連記事のご紹介

地方移住や協力隊に興味を持った方に、さらなる情報収集に役立つ関連記事をいくつかご紹介します。

- 『地方移住を成功させるための準備』 – 移住前に押さえるべき手続きや心構えをまとめたガイド。移住計画を立てる際のお供に。

- 『移住先おすすめ18選』 – おすすめの移住先を自然派と都会派に分けておすすめ。

地方への一歩は勇気が要りますが、情報と準備があればきっと道は開けます。

当記事とあわせて上記の関連記事も参考にしながら、ぜひあなたらしい移住・地域チャレンジを実現してください。

新しい土地での充実した暮らしが皆さんを待っています!